Сибирский тракт. Издревле, человек изыскивал себе безопасные земли для проживания, возле естественных лесных массивов для охоты и природных водоемов для питья, полива и рыбалки. Но, являясь существом социальным, всегда стремился к общению со своей языковой средой. Торговый обмен стимулировал интерес к развитию и обогащению.

В поисках лучшей доли люди мигрировали, используя сухопутные тракты, водные магистрали и селились вдоль рек, с пойменными сенокосными угодьями и у родников, с обильными водными запасами для ведения хозяйства. Возможность торговой выгоды притягивала людей селиться у путей сообщения.

Из-за отсутствия сухопутных дорог сообщение европейской части России с Сибирью долгое время осуществлялось по речным путям. Существовал даже Древний Шелковый путь от Балтики до Бухары по речным водоразделам, всего через три волока, через Урал. Население так и называлось Чудь Заволокская, и существовало даже государственное образование Пермь Великая.

Новгородские купцы старались не забывать этот путь, проходивший по водным магистралям речных водоразделов Вычегды, Камы и притоков Иртыша, но до Бухары путешествовать уже опасались, степь наводнилась ордынцами, а до Урала путь был относительно безопасен, степняки в леса и болотные топи не совались. Пушнина и соль имели тысячекратный плюс и интересовали всегда.

После усиления Москвы, купцы Строгановы основали в верховьях Камы на Урале соляные заводы и наладили сухопутное сообщение с Москвой через Хлынов(ныне Киров). Старый Уральский тракт стал основным маршрутом миграции населения из центральной России на Урал в Строгановские Чусовские городки и Кайские леса. Из сухопутных путей существовала так же Бабиновская дорога, заменившая собой дорогу Чердынскую. Позднее, из Казани через Елабугу на Соликамск был проложен Арский Большак, ставшая Южной веткой Сибирского тракта.

После падения Казанского ханства, для освоения слабозаселенных земель с центральных русских земель хлынул поток переселенцев вдоль Старого Уральского тракта, названного позже Большим Сибирским и вдоль Камы по Арскому Большаку. Но, так или иначе, все эти пути всегда выводили на две ветви огромного Большого Сибирского тракта, который несколько веков соединял Европу и Азию, и являлся самым протяженным в мире культурным ландшафтом. Южная ветка Сибирского тракта проходила через Казань, а северная ветка проходила по Вятскому краю, а соединялись они в Пермской земле, перед Уральскими горами (село Дебёсы).

В ХVI — ХVII веках, для укрепления своей власти во вновь присоединенных областях русское правительство строило города, посылало туда воевод с отрядами служилых людей, составляющих гарнизоны этих городов. Между городами, от набегов кочевников возводились оборонительные линии. По указу царя, проводилась перепись крестьян, бобылей, стрелецких детей и захребетников, годных для службы и переводили их вместе с женами и детьми в новые города и устраивали их там на вечное житье для конной казачьей службы. Так же переселялись с семьями поляки, литва, шведы со вновь отвоеванных западных территорий. Пленным предоставлялась возможность поселяться навечно.

Россия вела постоянные войны за объединение русских земель и выход к Балтийскому и Черному морям. Имперская экспансия поглощала много людских ресурсов. Но такой жестокости, как в Первую и Вторую Мировые войны мир не знал. Военная конкуренция подразумевала полководческий талант и к пленным было гуманное отношение. Поэтому в плен сдавались целыми воинскими соединениями. Пленных попросту переодевали в другие мундиры и заставляли воевать на стороне победителя, о чем свидетельствуют летописи. Одни и те же солдаты успевали повоевать и на стороне французов, и на стороне австрийцев и на стороне германцев и на стороне русских. Раненных не уничтожали, а по возможности восполняли ими и пленными инородцами опустевшие поселения. Для сравнения, по официальным данным переписи населения территории нынешней Удмуртии, удмуртов было 14 % от общего числа, а в 1923 году вообще 2,3 %.

После вхождения Башкирии в состав России, много казачьих семей с Прикамья переселили на Южный Урал, Оренбуржье и Терек. Но для обеспечения порядка часть пашенных стрельцов и служилых казаков с семьями расселили по вотчинным землям. Кроме административной подчиненности, земли делились на сотни, по военной принадлежности. Сотники подчинялись Казанскому воеводе.

Село Никольское, деревня Атабаево, деревня Медвежья, деревня Сабанчины до 1781 года входили в Данилову сотню Котловинской волости Сарапульской западной округи. Жители Старой Сальи, Карамас- Пельги, Унур- Киясова , Юрумсова и Тойзямала относились тогда к Матвеевой сотне Афанасьева, Ермаковой сотне Юртаева, Варзинской сотне.

На древней территории Прикамья жили племена башкир, чувашей (черемис), татар, марийцев, о чем говорят наименования поселений — Атабаево, Ильдибаево, Байситово, Байкузино, Кигбаево и др. На притеснения вспыхивали восстания башкир. Со времен феодальной эпохи Казанского ханства этой землей владели потомки трех князей. Вначале, угодья вдоль реки Иж принадлежали Богдану Яушеву. Затем, в 1733году эти земли пожалованы дипломату, генерал- майору Тевкелеву, выходцу из знатного татарского рода. А с началом строительства железоделательного завода на реке Иж, большинство угодий переходит в казенное (государственное) ведомство с разделом на категории: частновладельческие, церковно- монастырские, ясачные (посадские земли) и владения служилых казаков и пашенных стрельцов.

Большинство земельных и лесных угодий региона относились к неудобным и малопригодным для земледелия угодьям, управлялось Вятской казенной палатой. На этой территории появились поселения ясашных, (государственных) крестьян.(Название Киясово)

В 1782 году Вятское наместничество Сарапульского уезда объединяет поселения: Атабаево; Кырлыган, Сабанчино тож; Багряш, Выезд тож; Межная, Юрина тож; Балтыган, Медвежья тож; Киясово; Шадрино, Титов тож; Петрица; Яжбахтино и село Данилово в Даниловскую волость. Эти земли находились вдоль столбовой дороги, лежащей из города Елабуги на Сарапул, Осу, Кунгур и далее в Сибирь, являлись плодородными и тем заманчивыми.

Служилые казаки и пашенные стрельцы проживали вдоль восточных и юго- восточных границ уезда еще со времен строительства засечных черт — укрепительных линий оборонительного характера, возводимых от набегов кочевых племен после покорения Казанского ханства.

Бывшая вотчинная земля относилась к Казанскому военному ведомству (Пушкарскому приказу), но административно приписана к Даниловской волости. Земли тептярей (служилых башкирцев и черемис) находились на границе с территорией Даниловской, а затем вошли в состав Кырлыганской волости. Даже деревня Сабанчино носило двойное название — Кырлыган, где обосновались русские семьи служилых казаков и пашенных стрельцов. На вотчинных землях тептярей образовано новое русское поселение, выходцев из Каракулинской волости, бывших пашенных стрельцов, деревня Кумурсы (Красноперова тож). Владения тептярей «вымежеваны по полюбовной сказке», т.е. по мирной договоренности между служилыми людьми.

Земли и сенные покосы по реке Шихостанке никогда не пустовали. Вятская казенная палата отдавала их в оброк разным людям: крестьянам деревень Яжбахтино, Атабаево, Балтыган, Медвежья тож; служилым людям; мещанам, вдовам; военным; чиновникам и служили предметом существования семей этих людей, которые получали прибыль от эксплуатации земельных и лесных угодий. Малообжитые территории постепенно осваивались за счет новых переселенцев.

С 1782 года на землях, вдоль речки Сульи, поселились жители Старой Сальи, Ермолаева и Карамас-Пельги, мигрировавшие с территории Вятской провинции, хотя и ранее на территории Прикамья существовали поселения вотяков и удмуртов. По одной из версий, арскими племенами назывались удмурты, родственные чермисам(чувашам) и луговым черемисам(марийцам).

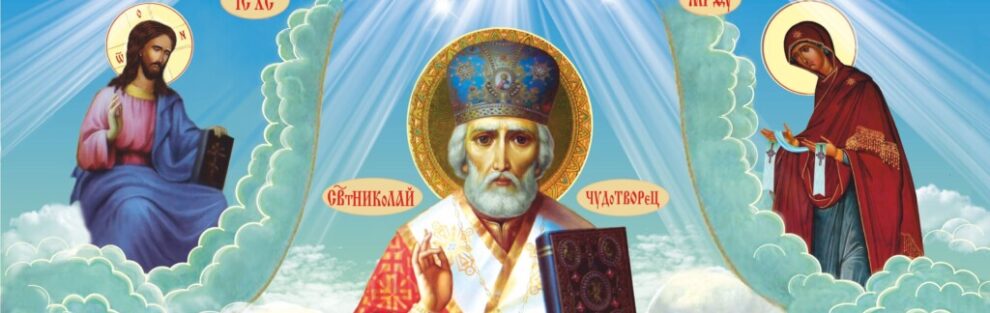

Самым крупным землевладельцем территории поймы реки Иж до западной стороны дворцовых земель Камского водораздела и юго-западных владений башкир и марийцев являлась Никольская церковь. К Даниловскому приходу относились все ранние поселения региона, вплоть до 1828 года. При открытии новых церквей и приходов: Ильдибаевского, Киясовского, Яжбахтинского часть земельных владений отдавалась «на довольствие священно-церковно служителей».

Все перечисленные населенные пункты и вновь образованные починки: Лутохин, Желваков, Сутягин, Санников, Малиново, Коробейники, Косолапов к 1807 году являлись приписными к Воткинскому заводу. Помимо крестьянских работ они были обязаны выполнять заводские повинности. Крестьяне села Данилова были приписаны к Ижевскому железоделательному заводу.