Уральский тракт.Северный Урал. Водные пути. Чудь Заволоцкая. Восстания и набеги. Закамская засечная. Станицы и слободы. Пояс Богородицы.

Правобережные районы Камы всегда были зоной особого интереса Ногайской Орды. Московскому государству эта территория необходима была как речная магистраль к Уральским ископаемым. Освоенный Северный Уральский тракт, через Вятку на Пермь и северный Урал уже не очень устраивал для торговых отношений.

Казанское ханство было зажато между соседями: с одной стороны – Московское государство, с другой – Ногайская орда. Урал интересовал всех. Именно на Казанское ханство направил свои войска Иван Грозный, хотя наибольшее беспокойство своими набегами доставляло Крымское. Казань была выбрана еще и потому, что путь по Оке, Волге, Каме и Белой прямиком вел к уральским копям. Овладев Казанью и Астраханью, Русское государство тут же поставило ряд городов крепостей в Заволжье и Приуралье: Чебоксары, Лаишево, Соликамск, Козьмодемьянск, Уржум, Йошкар-Ола, Саранск, Цивильск, Яранск. В их задачу входило не только административное управление народами Поволжья, но и обеспечение безопасного пути вывоза с Урала сырья водным путем по рекам Кама, Волга, Ока.

С завоеванием Казани, в первой половине 16 века, русские считали себя уже полными хозяевами всей земли по правую сторону реки Камы так и по левую, вплоть до Верхотурья. С верховьев реки, из Пермской губернии, проникновение русского населения на Среднюю и Нижнюю Каму было значительно раньше, вытесняя и захватывая места, издавна избранные под городища «чудью», поселенцы селились в лесах, у ручьев и родников или находили расчищенные территории.

По некоторым названиям селений можно понять, что русские поселялись и в татарских и башкирских урочищах: Сарапул; Каракуль (Черное озеро), Атабаево, Кигбаево, Сабанчино (Кырлыган), Ильдибаево (Елкибаево), Байситово, Байкузино и другие. Заселяясь в существующие поселения, усадьбы скупались у башкирских поселенцев, которые предпочитали уезжать за Каму, ближе к родной культуре.

Завоевание Урала позволило Московскому государству резко повысить военно-экономический потенциал. Чтобы развивать металлургию, военное дело, необходимо сырьё. Богатые месторождения медной и железной руд, а также солей для производства пороха находились на Урале.

На протяжении XVII века население Среднего Прикамья непрерывно увеличивалось за счет масштабных миграций русского крестьянства, бежавшего на новые земли от налогового гнета. Беглые крестьяне расселялись по берегам Среднего и Южного Прикамья, уходили в лесные массивы, осваивали новые места обитания. С Центральной России бежали русские старообрядцы, отрицавшие официальную Никоновскую церковную реформу.

«Не спокойно жилось русским пионерам в башкирской стране. Шаг за шагом приходилось им вести борьбу с бывшими владельцами земель. В мирное время мирные крестьяне вступали в договор с башкирами; но едва вспыхивал бунт, как полудикие толпы нападали на русские селения, разоряли их». «В 1662 и 1663 годах изменили Уфимские башкиры и татары, которые учинили многие разорения по Каме в пригородах Уфы и Сарапула». В казанском уезде: пожжено и разорено 228 сел и деревень, да пригород, в них 66 церквей,2550 крестьянских дворов. В селах и деревнях русских 2551 человек. Всего в Казанском уезде побито и в полону 10004 человека». В этом же году, по усмирении Аладаро-Кусюмовского башкирского бунта, образована Казанская губерния в составе Уфы, Мензелинска, Самары, Заинска, Билярска, Тобынска, Осы и Каракулина.

Для защиты освоенных районов Русского государства от набегов башкирских, а затем калмыцких, ногайских, киргизских феодалов возводилась Засечная оборонительная линия-рубеж. Имея протяженность в 450 верст, она представляла собой непрерывную систему укреплений (вал и засек) между Волгой и р. Ик, являясь «продолжением Белгородской и Симбирской укрепленных линий». По черте были построены крепости: Белый Яр, Ерыклинская, Тиинская, Новошешминская, Заинская и Мензелинская.

«Закамская линия начиналась с Белоярской крепости на Волге, шла вдоль Черемшана, удаляясь от реки на 10-20 километров, и уходила дальше к северо-востоку, заканчиваясь на реке Ик, неподалеку от впадения в Каму». Уфимская оборонительная линия по реке Белой начиналась от Уфы, проходила через пригород Бирск (построен в 1667 г. на месте старого русского села Архангельского, основанного в конце 16 века, сожженного в 1662 г. во время башкирского восстания) и заканчивалась в селе Каракулино на правом берегу Камы, напротив устья Белой.

Города Уфа, Сарапул, Солеваренный городок (Табынска) и села Архангельского (Бирска) существовали как «военно-оборонительные поселения», не входившие в систему засечных черт и отвечавшие за безопасность торговых путей. Содержали их за свой счет крупные землевладельцы вроде Строгановых. Крепости и остроги, расположенные вдоль Камы и Белой, со временем становились административными, ремесленными, торговыми и религиозными центрами.

На реке Шешме служилые люди поставили Шешминский острог, теперь известный как Новошешминский, в противоположность ранее построенному на той же реке Старошешминскому. Протяженность черты между Тиинским и Новошешминским острогами составляла 83 версты.

«От Новошешминского острога черта по-прежнему держалась северо-восточного направления, приближаясь к Каме. Тарасный вал подходил к «перелеску», в котором была устроена засека, оканчивавшаяся у «переполяны». По ней проходил тарасный вал, упиравшийся в лес; лесом засека шла до поля; в поле на пространстве нескольких сот саженей был построен тарасный вал с городком, выводом и рвом со стороны степи». Тарасный вал примыкал к Кичуевскому острогу на реке Кичуй.

Протяженность оборонительной линии между Новошешминским и Кичуевским острогами составляла 11,5 версты. За Кичуевским острогом в «черном лесу» находилась 19-верстная засека, до болота на поляне, укрепленных надолбами и тарасным валом. От последнего по болоту стояли тройные надолбы на 240 саженях. Далее до р. Зай в березовым и еловом лесу простиралась узкая засека – от 7 до 10 саженей.

Через реку Зай, в том месте, где проходила черта-рубеж, существовал мост, охраняемый служилыми людьми Заинского городка или острога, находившегося от Кичуевского в 23 верстах. От Заинска черта шла до Мензелинска.

В 1654 г. черту прорвали ногайцы в районе села Жукотин вблизи Чистополя. В связи с чем, российские власти повелели построить между Тиинском и Новошешминском острог на правой стороне речки Билярки, который был назван Билярским.

Прорывы через Закамскую засечную линию повторялись не раз. Новошешминск подвергался разрушению ногаями и башкирами в 1676, 1682 и 1717 годах. В 1715 г. на Черемшанскую крепость и Новошешминск совершил нападение Абулхаир, хан Малой Киргизской Орды.

Ясно, что Старой Закамской черты было недостаточно для обеспечения безопасности речных путей на Урал, отражения «ногайской угрозы» с Южного Урала и расширения территорий, контролируемых башкирскими мятежниками. Поэтому, по указу Правительствующего Сената от 19 февраля 1731 г., началось строительство Новой Закамской линии «для лучшаго охранения низовых городов за Волгою… вместо черемшанских форпостов, по реке Соку и по …другим до р. Ика, учредить крепости и проч.».Поэтому возвели новую оборонительную линию – Алексеевская крепость в устье Кинели, а окончание на реке Кечуй, выше Кечуевского острога, до Кечуевского фельдшанца.

Кроме Закамских Засечных линий существовали: Большая Засечная черта, проходившая в районе Тулы, Каширы, Рязани, построенная в 1560-90-х годах, реконструированная в 1635-38 годах; Белгородская черта (длина 798 км, 24 боевых участка), находившая в ведении Разрядного приказа; Тамбовская засечная черта как продолжение Белгородской с 1650-х годов; Симбирская черта, которая «подразделялась на Керенские, Ломовские, Инсарские, Потижские, Саранские, Атемарские, Корсунские и Симбирские укрепления; Пензенская засечная черта, построенная в 1675-80 годах, соединившая Пензу с основной засечной чертой у г. Инсар; Сызранская засечная черта, которая продолжила Пензенскую; Изюмская засечная черта (длина 530 км) отходила от Белгородской Засечной черты у г. Усерд, защищала Слободскую Украину.

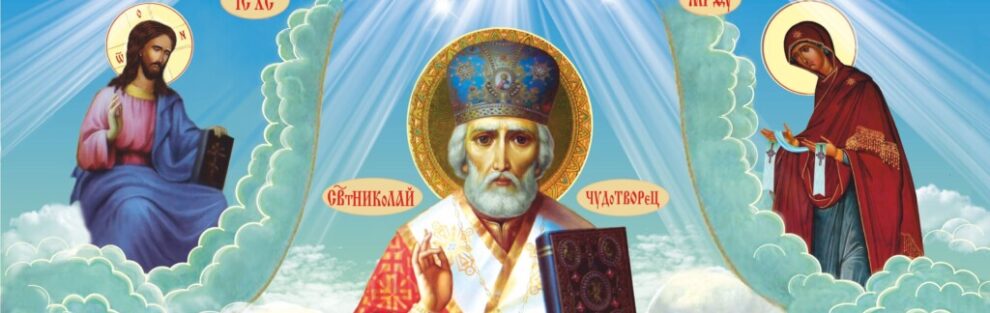

В целом все эти оборонительные сооружения в народе назывались «Поясом Богородицы», в честь Матери Божией, заступницы и покровительницы России Молодой.

Значение Засечных линий трудно переоценить. Если б этих укреплений не было, набегами опустошались бы все поселения. Кочевниками в плен уводилось бы все население региона и продавалось в рабство в азиатские страны.